Многолетники и мороз

Многолетники и мороз.

Вопрос зимовки декоративных растений в большинстве районов нашей страны, включая самые южные, очень важен и актуален. Сравнительно несуровая, но малоснежная зима оказалась тяжелой для декоративных кустарников и ряда травянистых многолетников. В Ленинграде и его окрестностях сильно подмерзли метельчатая гортензия, розы, махровый боярышник, спирея дубравколистная, сортовые формы чубушника, магония, диервилла, барбарис Тунберга, а также обычно укрытые снегом самшит вечнозеленый и кизильник стелющийся. На газонах образовались «плешины» — следствие выпревания и вымерзания.

Яркость красок ленинградских парков в значительной степени была обеднена в результате массового вымерзания двулетников: анютиных глазок, незабудок, маргариток, гвоздики турецкой, гвоздики Гренадин. В Ботаническом саду и во многих питомниках садово-паркового Управления эти растения вымерзли на 60—80%. Ощутимый урон нанесен многолетникам и особенно луковичным культурам. В питомниках погибло в общей сложности около 1,5 млн. двулетников и многолетников, в том числе нарциссы, тюльпаны, лилии, флоксы, примулы, сорта ириса гибридного.

Прошлая зима была суровой для многих цветочных культур и в других местностях — в северных районах Прибалтики, Среднем и Нижнем Поволжье. По данным Ю. А. Лукса, низкие температуры казались отрицательно на многолетниках даже на Южном берегу Крыма, где вымерзли канны, монтбреции, дикие гладиолусы и некоторые другие виды.

Отрицательные последствия зимы легче бывает распознать у древесных растений. У одних пород обмерзают цветочные почки и концы побегов, у других — молодые побеги, у третьих — даже, толстые, так называемые скелетные ветви, а иногда и стволы. На этом построена система оценки обмерзания древесных растений.

В процессе эволюции, длившейся многие тысячелетия, большинство многолетников приспособилось переносить зиму — надземная часть у них отмирает, а почки возобновления оказываются под покровом снега. У луковичных выработалась способность «зарываться» в почву, тем самым обеспечивая надежную защиту почкам возобновления в неблагоприятный период года (в пустынных районах это не только зима, но и знойное лето).

У некоторых деревянистых растений выработались формы со стелющейся кроной или с частично отмирающей надземной частью (полукустарники). Но большая часть видов пошла по иному пути эволюции. Возникли удивительно стойкие формы, способные переносить морозы в 40—50°. Физиологи обнаружили, например, что и в камерах холода ветви черной смородины нередко остаются живыми, выдерживая понижение температуры до 250° и даже 253°.

В то же время у значительной части многолетников, «привыкших» прятаться от морозов в снег или зарываться в почву, зимующие части растения отличаются низкой морозостойкостью. Так, в опытах В. В. Скрипчинского и его сотрудников (Ставропольский ботанический сад) промораживание луковиц и клубней (без предварительного укоренения) при температуре минус 3,5° вызвало полную гибель зимующих частей у аройника пятнистого, хохлатки кавказской, птицемлечника Воронова, сциллы сибирской. В этом же опыте остались живы, но получили повреждения луковицы мышиного гиацинта, подснежника кавказского, тюльпана Шренка и клубнелуковицы шафрана пестрого. Промораживание луковиц при минус 6—9,5° вызывало полную гибель луковиц тюльпана Шренка, мышиного гиацинта и подснежника кавказского. Интересно, что в опытах И. В. Верещагиной в Барнауле до 40% укоренившихся луковиц тюльпана Грейга и т. Кауфмана оставались живыми при падении температуры в 5-сантиметровом слое почвы до минус 8— 10°. Видимо, для луковичных и многих корневищных многолетников большое значение имеет, укоренились ли они к наступлению морозного периода или нет.

Мы проводили опыты с клубнелуковицами и детками сортовых гладиолусов, находившихся в хранилище. Для них понижение температуры до минус 5—5,6° являлось критическим. Корневища и цветочные почки у наиболее нежных сортов ириса гибридного начинают гибнуть при минус 7—10°. Сорт Риплинг Вотерс погиб, когда температура под снегом упала до минус 7°. Корневища сортов Ола Кала, Пиннекл, Бенг, Солид Голд не выдерживали понижения температуры до минус 10°. Для многих сортов лилий, нарциссов, гиацинтов промерзание почвы до минус 7—10° смертельно.

Интересно, что некоторые многолетники обладают редкой устойчивостью к морозам. М. Г. Попов наблюдал в горах Средней Азии удивительное явление: в ранние утренние часы стебли рябчика Эдуарда, за ночь скованные морозом, при ударе палкой со звоном рассыпались на мелкие куски, подобно стеклу; к полудню стебли, прогретые солнцем, вновь оживали и продолжали вегетировать. То же было и при выращивании этого вида в С-Петербурге.

Определить у многолетников степень поражения, нанесенного зимующим частям, бывает нелегко. У луковичных и клубнелуковичных, например, приходится растения откапывать целиком. Нередко окончательная картина зимних повреждений в районах северо-запада Европейской части России выясняется не ранее середины июня. Так, даже полное обмерзание стеблей флокса метельчатого еще не говорит о его гибели. На глубоко расположенных уцелевших корнях могут возникнуть придаточные почки и дать начало новым растениям.

У сортов гибридного ириса иногда ранней весной, до стаивания снега, отдельные кусты кажутся совершенно мертвыми, листья и верхушечная почка убиты, поражены морозом звенья корневища, безжизненны корни. Но пройдет две-три недели, и на, казалось бы, мертвых корневищах пробуждаются спящие почки, отрастают новые корни. В середине или конце июня (на юге в конце мая) нужно удалить неожившие участки корневища, подрыхлить почву и омоложенный куст будет возвращен к жизни.

Гибель верхушечных почек активизирует пробуждение спящих. Если умело этим воспользоваться, вырезав из старых звеньев прорастающие почки с кусочками корневища и развивающимися на них корешками, можно существенно повысить коэффициент вегетативного размножения.

Влияние низких температур, чередующихся с оттепелями, проявляется не только в различной степени обмораживания зимующих частей растения. Многократно приходилось наблюдать изменения в окраске цветков, например, у ириса черепитчатого. У этого довольно зимостойкого вида после холодных зим в цветках (обычно сернисто-желтой окраски) возникали многочисленные прожилки, мазки светло- или густо-фиолетового колера. В последующие годы они исчезали.

У сортов ириса гибридного, многих видов и сортов лилий, нарциссов, тюльпанов после тяжелых зимовок появляются растения с резко укороченными цветоносами. У многих видов южного происхождения запаздывает начало вегетации.

В какой-то мере холод усиливает процесс почковых мутаций, так называемых спортов. После холодных зим у лилий, тюльпанов и особенно ирисов наблюдаются многочисленные отклонения от нормы: образуются цветки с увеличенным количеством долей околоцветника и измененным количеством тычинок и лопастей столбика, плоские ремневидные стебли (ремневидные фасциации и т. д.).

Применительно к декоративным многолетникам пока нет шкал, пользуясь которыми можно учитывать степень устойчивости к морозам. В качестве пробного образца мы предлагаем пятибалльную систему оценки зимостойкости ирисов.

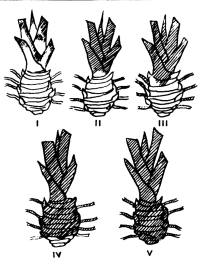

I — на перезимовавших листьях слабые повреждения в виде коричневых пятен. II — листья центрального листового пучка убиты, цветочная почка жива, частично повреждены корни. III — убиты все листья, цветочная почка, часть корней; живы боковые, замещающие почки. IV — живы только единичные спящие почки на молодых или старых звеньях корневища. V — куст полностью мертв (см. рис.).

Различные степени зимостойкости ирисов

Морозостойкость зависит от возраста растения, почвы, экспозиции участка, агротехники, от пораженности болезнями и т. д.

Как меняется морозостойкость в зависимости от возраста многолетника — вопрос еще слабо изученный. Однако, наблюдая развитие растений, можно видеть, как куст стареет, слабеет и постепенно теряет свою декоративность и морозостойкость. У сортов ириса, находящихся на одном месте 5—7 и более лет, разросшиеся корневища настолько плотно заполняют занимаемую ими площадь, что часть их оказывается как бы выдавленной из почвы. Такие вытесненные звенья в первую очередь и побиваются морозом.

На морозостойкость в значительной степени оказывает влияние и качество почвы и то, какие и в какой последовательности вносятся удобрения. На почвах, от природы богатых или чрезмерно удобренных, снижается морозоустойчивость растений, особенно плохо переносящих зиму.

Иные цветоводы-практики многократным внесением азотных удобрений и тщательной культивацией почвы стремятся добиться тучности у растений. Но именно раскормленные многолетники становятся первыми жертвами наступающих морозов. Мы твердо придерживаемся общеизвестных рекомендаций: в период до цветения вносим 1 или 2 раза азотно-калийные удобрения, в период цветения и созревания семян—только фосфорно-калийные, полностью воздерживаясь от азотных или органических. Наименее зимостойкие сорта иногда укрываем стеклом или пленкой, устанавливая их над растениями с середины июля до сентября, что способствует подсушиванию грунта и остановке роста.

Во влажном климате Голландии фирма Ван Туберген стала применять подсушку не только луковиц тюльпанов, но и других многолетников, происходящих из пустынных районов Азии. Луковицы юнон, корневища гибридного ириса и видов ириса подсекции Онкоциклюс в июле—августе извлекают из почвы и 2—3 месяца держат в помещениях при температуре 23—25°. Высокая температура, сухой воздух (50—60% влажности) способствуют дозреванию луковиц, корневищ и повышают их жизненность, а вместе с этим и зимостойкость. В октябре—ноябре (мягкий климат Голландии позволяет столь позднюю посадку) луковицы и корневища высаживают в открытый грунт.

Болезни и вредители могут резко снизить зимостойкость многолетника. Особенно опасны в этом отношении вирусные и бактериальные заболевания. С последними приходится особо считаться при культуре луковичных. У ирисов во второй период вегетации обильные дожди резко повышают заболеваемость корневищ бактериозом. А пораженные корневища, в первую очередь, повреждаются морозом.

В позднеосенний, зимний и ранневесенний периоды жизнь многолетника из группы малоустойчивых иной раз определяется совсем незначительным перепадом температур (в 2—3°, а иногда 1°).

Для многих луковичных и корневищных критической является температура минус 7—9°. Достаточно не допустить понижения температуры до указанного предела в зоне расположения луковиц или корневищ многолетника — и он будет спасен. Опустится она хоть на доли градуса ниже критической — и многолетник погибнет. Укрытия особенно необходимы в периоды, когда морозы «бьют» по голой земле, а такое возможно в любую зиму.

На Алтае, в опытах И. В. Верещагиной, в качестве утепляющих покрышек слоем 10 см применялись соломистый навоз, лист, перегной, картофельная ботва. Лучшими термоизолирующими свойствами обладал соломистый навоз. В бесснежные декабрьские дни разница в температурах на укрытых и неукрытых участках на глубине 5 см достигала 8,1°. В другие годы 5—6°.

Наши опыты в С-Петербурге показали, что укрывать многолетники следует только после того, как почва будет схвачена морозом (для Питера вторая половина октября — первая половина ноября). Со снятием укрытий в весенний период нельзя спешить, но и медлить опасно, так как с наступлением погожих весенних дней (конец апреля — начало мая) под укрытиями, особенно если торф или лист слежался, создаются условия для выпревания. Наиболее надежный материал — сухой торф (слой 10—15 см), покрытый куском толя. Хороший результат давал еловый лапник,

прикрытый слоем сухого дубового листа. Тепловой эффект от этих укрытий равен 4—6° на глубине 3 см слоя почвы и 5—7° на глубине 15 см по сравнению с температурным режимом почвы, лишенной укрытий и снежного покрова. Для С-Петербурга и многих районов северо-запада Европейской части России, где часты зимы с многочисленными оттепелями, чередующимися с резкими падениями температуры, подобные укрытия вполне оправдывают свое назначение.

Система приемов, подготавливающих многолетники к зиме, увеличивает наши возможности по их культуре. К сожалению, подобная система требует много сил и времени, и в очень суровые зимы не дает полной гарантии. Самое надежное решение вопроса повышения зимостойкости — выведение форм и сортов, отличающихся высокой зимостойкостью. В качестве родительских пар надо брать виды и формы, от природы устойчивые к морозу. Опираясь на них, пользуясь приемами гибридизации и отбора, можно успешно повести работы по созданию сортов с высокой зимостойкостью.

- Блог пользователя Kusya

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

- 60 просмотров

| Хотите много клубники? Вам на канал Клубника24! Полезные видео для хороших людей. Подпишитесь

|

-

Не пренебрегайте обрезкой осенью, содействующей формированию плодовых почек. Не стоит забывать, что хорошо сформированное дерево значительно меньше предрасположено к поражению заболеваниям и может эффективно сопротивляться сильному напору вредителей.